La política del live action que Disney ha comenzado a desarrollar, mágicamente, está consiguiendo un éxito taquillero más que sorprendente. La industria de Hollywood parece devastada y la casa del ratón se une a esta decadencia a base de remasterizar clásicos y no optar por crear contenidos originales. 2019 podría hacerse llamar el año de la marmota. Dumbo se estrenaba en marzo con unas críticas que no solo devastaban a Disney, sino al admirable Tim Burton como director. Ahora mayo trae consigo Aladdin, que sube las expectativas (unas décimas), aunque deja también a Guy Ritchie atado a un producto nada original y, por tanto, escasamente creativo. Este mismo año se estrenarán también El rey león e innecesarios segundos y cuarto volúmenes de otras películas Disney: Toy Story 4, Maléfica 2 y Frozen 2.

Aladdin deja claro que animación e imagen real son una pareja caótica: o se llevan a la perfección, o se llevan a matar; sin puntos intermedios. Aunque la industria muestre que todo es posible a través de un ordenador, los resultados no dicen lo mismo. El número musical de El Rey lo prueba a la perfección. Los decorados cartón piedra junto al croma y la digitalización de los movimientos de Aladdin dejan un resultado, más que poco factible, poco adecuado para tratarse de un live action. La película es una balanza inclinada totalmente hacia el efecto especial en unos momentos y hacia la imagen real en otros, pero nunca en equilibrio. Y lo peor de esto es que el espectador se dé cuenta de este balancín en continuo movimiento.

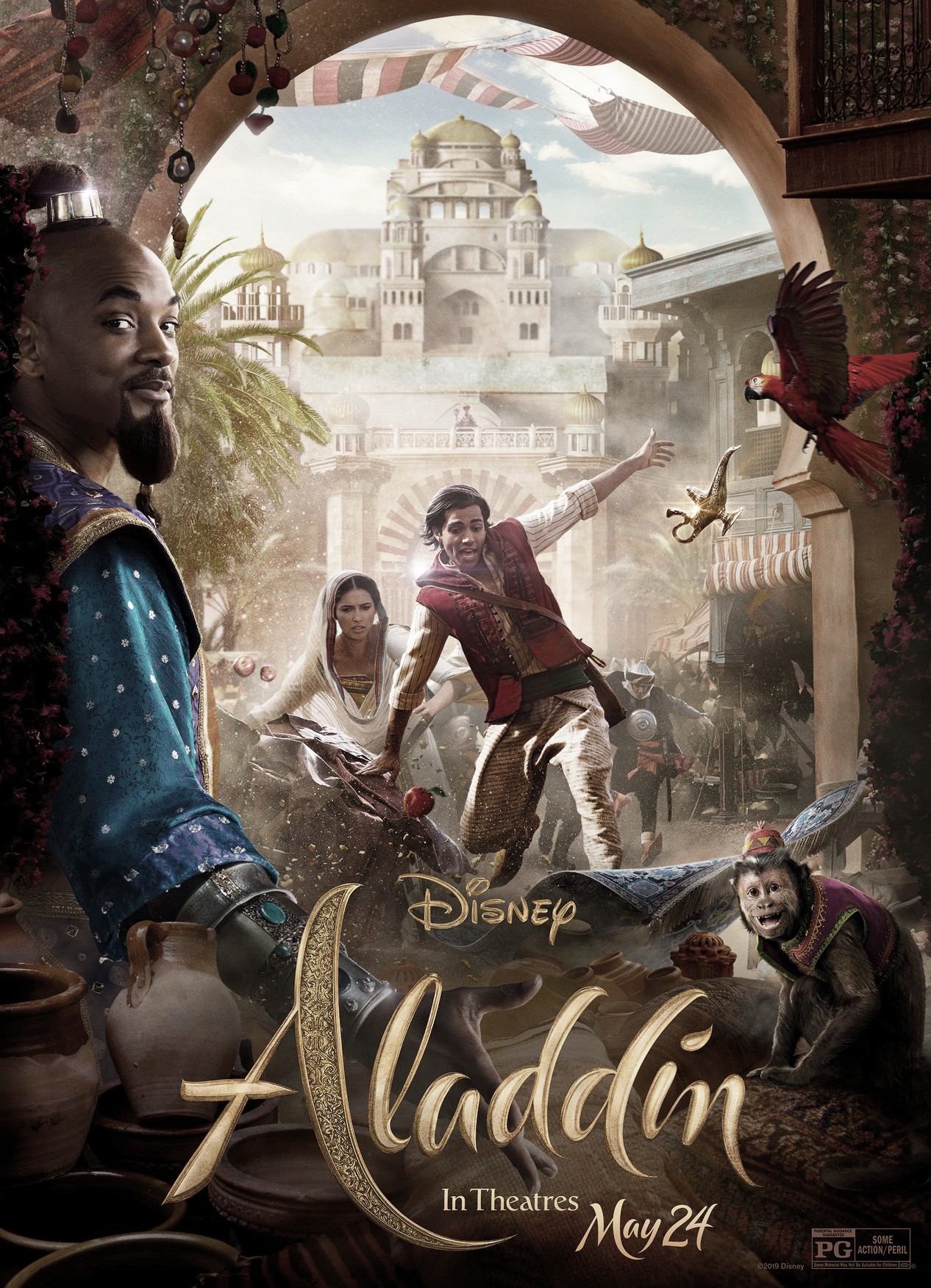

Ocurre algo diferente con las danzas multitudinarias de escenas como la entrada de Aladdin en Aggrabah. Lejos de las críticas a este número imposible, la imagen que dio la gran pantalla fue semejante a la de una superproducción del mismísimo Bollywood. Es precisamente ese entorno y ese mundo cinematográfico el que se evoca a raíz de los colores vistosos durante todo el filme que, si bien el clásico animado de los 90 no contempla, este remake ha conseguido adular sin resquicio alguno.

Esta versión de Aladdin intenta adaptar el relato también a la situación social actual, sobre todo en lo referido al feminismo. Debió ser un deseo de Disney, que en todas sus últimas películas intenta empoderar a todos, sin excepción, los personajes femeninos. Desde Vengadores: Endgame, en aquella escena (sobrante) que reunía a todas las superheroínas al protagonismo superior de la niña como científica en Dumbo antes que al propio animal que da nombre a la película. La princesa Jasmín tiene un ataque de empoderamiento femenino que luce en un número musical para enfrentarse al villano Jafar. Momento innecesario para la trama que muestra como el mercado se apodera de un movimiento social inútilmente.

La cinta se salva por el entrañable Will Smith, que no deja de recordar al legendario Robin Williams que puso voz al genio en la película animada. Smith es el genio genial, sin duda. Un papel que le viene al pelo con un guion que parece hecho a medida del actor y del personaje. Sin duda, un diez y matrícula de honor para el actor. También un sobresaliente para Nasim Pedrad como Dalia, la dama de la princesa Jasmín que, aunque tiene un papel secundario realiza una actuación impecable. Nada en comparación a Mena Massoud como Aladdín y Naomi Scott como Jasmín, con un listón muy bajo en su performance. Más lamentable aún es el tratamiento que ha tenido Disney con Jafar (Marwan Kenzari), uno de los villanos más aterradores de la casa del ratón que en esta película no parece ni tan listo ni tan malvado. Un personaje al que, durante los 128 minutos de cinta no se le da, en ningún momento, la relevancia que merece. Incluso la alfombra mágica parece tener más protagonismo que él.

Resultado final: un desastre de remake dirigido por un Guy Ritchie sometido a los deseos de Disney, pero salvado por la actuación de Will Smith y el homenaje a Bollywood de la cinta.